毛泽东与邓子恢

1955年夏,毛泽东同志与邓子恢[1]同志发生了一场争论。这个争论主要集中在农业合作化速度的问题上。邓子恢同志主张在1955年发展100万个合作社,而毛泽东同志则主张在1954年的基础上翻一番,发展130万个合作社(1954年为65万个合作社)。

实际上,100万这个数字是得到了中央书记处会议的批准的,毛泽东同志本人一开始也是同意这个数字的。1954年合作社发展过快,管理工作跟不上,造成了一些地方发生了农民闹粮闹社的事件,因而在1955年初提出控制合作社发展数量[2]。毛泽东同志本人也说过,这是生产力暴动的表现,也因此提出农业合作社应当采取停、缩、发[3]的方针。

可是,在4月毛泽东同志前往南方视察的时候,地方所提供的报告却说缺粮是少数富农的叫喊声,经过整顿统购统销,粮食的销量大幅下降。当时的庄稼长势喜人,毛泽东同志沿途所见的农民也正积极生产,这就使得毛泽东同志认为农村工作部说农村形势紧张是夸大其词[4]。从南方回来后,他就与邓子恢谈话。邓子恢仍然坚持100万这个数字,这让毛泽东觉得邓子恢与其领导的农村工作部是“小脚女人走路”。也正因此,毛泽东同志对这种思想发起了一场反对右倾保守思想的批判[5]。

这次批判使得农业合作化的速度大大加快,并由此带动了资本主义工商业的手工业社会主义改造的快速进行[6]。毛泽东在之后提出了两种领导方法,一是又多、又快、又好、又省,一是又少、又慢、又差、又费。要求全党坚决克服少慢差费的右倾保守思想。

1956年年初开始,各行各业都开展了对右倾保守思想的批判,各种不顾实际条件的指标和项目纷纷上马,建立不久的国家预算制度面领着失控的风险。在周恩来,陈云等人的努力下,对过高的预算和计划指标作了压缩,在实践中形成了“既反对保守,又反对冒进”的经济建设方针[7]。

毛泽东同志对反冒进则表示反对,但也没有坚决阻止。对于反冒进的效果需要后续观察,更何况此时国际上发生了波匈事件,之后在国内又开启了整风运动,紧接着又开启了反右派斗争,随后又扩大化。在一年多的时间里,毛泽东同志对反冒进并无过多表示。

但是,在经过上述种种之后,反冒进就被提高到了一个全新的角度去考量。毛泽东同志认为,反冒进这个口号,实际上是给右派分子向共产党进攻提供了借口,会打击群众积极性,并开始公开表示对反冒进这个口号的不满。

1957年9月20日至10月9日,中共八届三中全会在北京召开。这次会议揭开了批评反冒进的序幕,也揭开了农业大跃进的序幕[8]。与此同时,1957年毛泽东同志前往苏联参加十月革命胜利40周年大会及各国共产党和工人党代表会议[9],赫鲁晓夫告诉毛泽东同志,在以后的十五年中,苏联在主要工业产品的总产量和人均产量方面,将赶上并超过美国。毛泽东同志认为中国也应急起直追,并在莫斯科会议上明确表示:苏联15年后可以超过美国,我们中国也将用十五年时间赶上或者超过英国。“[10]赶英超美”由此而来。

1958年元旦,人民日报发表了题为《乘风破浪》的社论。

《乘风破浪》社论

文章强调,要在我国建立一个现代化的工业基础和现代化农业基础,从现在算起,还要10年到15年的时间。要在15年左右的时间内,在钢铁和其他重要工业产品产量方面赶上和超过英国;在这之后,还要进一步发展生产力,准备再用20年到30年的时间赶上并且超过美国,以便逐步地由社会主义社会过渡到共产主义社会。至此,从赶英超美到实现社会主义,都有了具体的时间表。

1958年3月20日[11],冶金工业部部长王鹤寿向毛泽东同志送来了《争取有色金属的飞跃,占领有色金属的全部领域》和《钢铁工业的发展速度能否设想的更快一些》两个报告,认为只要十年就可超越英国,再有十年也完全有可能赶上美国(钢产量),受其影响,在4月2日接见波兰政府代表团时,毛泽东同志提出要在十年或更多一些时间赶上英国,再过二十年赶上美国。

5月召开了八大二次会议[12],在会议上国务院副总理李富春提出“七年赶上英国,十五年赶上美国。”毛泽东同志在批语中将其修改为:“七年赶上英国,再加八年或者十年赶上美国。”时间再一次缩短。

6月16日,李富春向中共中央政治局报送挂于第二个五年计划要点的报告,报告中提出,5年超过英国,10年赶上美国。

6月17日,国务院副总理兼国家经济委员会主任薄一波在给中央政治局的报告中说,1959年我国的主要工业产品,除电力外,都将超过英国的生产水平。毛泽东同志在批语中写道:

“赶超英国,不是十五年,也不是七年,只需要两年到三年,两年是可能的,这里主要是钢。只要1959年达到2500万吨,我们就在钢的产量上超过英国了。”[13]

若是想要在1959年钢产量超过英国,19588年的钢产量就必须要达到1000万吨。而1957年全国钢产量为535万吨。最后,内部会议决定,1958年钢产量要达到1100万吨,对外公布则是1070万吨,比1957年翻一番。

与此同时,毛泽东同志认为,此时党内还没有克服右倾保守思想,仍然存在着少慢差费的问题,而又与之前的反冒进有关。因此,毛泽东对反冒进提出了多次批评。

1月3日和4日,毛泽东在杭州召集部分省、市委书记参加的工作会议上,作了两次讲话,均涉及反冒进问题。他说,治淮(河)原来计划低了,后来超过了,批评了右倾保守,就很舒服,愈批评愈高兴。《农业发展纲要四十条》到第二个五年计划第三、第四、第五年就要修改,愉快地批判右倾。1956年的工业产值增31%,没有1956年的突飞猛进,就不能完成五年计划。今年3月比一次,夏季比一次,到10月开党代会再比一次。讲话中还指名道姓地批评了主张反冒进的周恩来等人。

1958年1月11日,在广西南宁召开了部分中央领导人和部分地方负责人参加的中央工作会议,史称南宁会议。毛泽东在会上提出“不要提反冒进这个名词”,这是泄了六亿人民的气,采取的是资产阶级的方法论,使用的办法是“攻其一点,不及其余”。

这次会议原本是讨论1958年的国民经济计划,但是由于毛泽东对反冒进的批评,致使一些超高的指标一致通过,“大跃进”在全国范围内迅速铺开,由农业领域发展到各个方面。

2月中旬的政治局扩大会议上,毛泽东说,以后反冒进的口号不要提,反右倾保守的口号要提。反冒进这个口号不好,要吃亏。

3月成都会议,毛泽东说,两种方法的比较,一种是马克思主义的冒进,一种是非马克思主义的反冒进,究竟应该采取哪一种,我看应该采取冒进。反冒进是“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,冒进则是“轰轰烈烈,高高兴兴”,“不尽长江滚滚来”。

成都会议这次谈话将反冒进提高到了马克思主义的高度,使得党内外再难有人对反冒进提出非议。

4月武汉会议,毛泽东将“反冒进”形容为两个“高潮”之间一个低潮。认为1957年工作实际上差劲了,许多干部抬不起头来。去年揭开盖子,用整风反掉了右倾保守思想。

5月份,召开了八大二次会议。刘少奇代表中共中央做工作报告,对反冒进进行总结。周恩来、陈云、李先念等领导人不得不再次做检讨,承认反冒进是错误的。持续半年之久的反冒进始告一段落。

这次会议还通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,肯定了当时社会上已经出现的大跃进。

批评反冒进的同时,“大跃进”也在轰轰烈烈地开展着。而前者无疑加剧了后者的进行。亦或者,前者在某种意义上,就是为了后者铺路。

1957年在政府工作报告中,周恩来首次使用了“跃进”一词。

1957年11月13日,人民日报发表社论《发动全民,讨论四十条纲要,掀起农业生产的高潮》。58年5月25日,彭真将该文章呈毛泽东同志阅。毛泽东同志隔日批复:“重看1957年11月13日人民日报社论,觉得有味,主题明确,气度从容,分析正确,任务清楚。以‘跃进’一词代替‘冒进’一词从此篇起。两词是对立的”。“自从‘跃进’这个口号提出以后,反冒进论者闭口无言了”。毛泽东认为这篇文章的发表,“其功不在禹下。如果要颁发博士头衔的话,我建议第一号博士赠与发明这个伟大口号(即:‘跃进’)的那一位(或者几位)科学家”。以跃进代替冒进,自此篇开始。

进入到6月,大跃进如火如荼开展了起来。各种好消息不断传出。

好消息首先从农业领域传来。6月7日,新华社报道了河南省遂平县卫星农业社第二大队五亩小麦每亩平均实产2015斤的喜讯。同月12日,《人民日报》再次宣布,该社第一大队又有二亩九分地平均亩产3530斤,超过这块地去年亩产750斤的三倍还多。不久之前苏联发射了人类历史上第一个人造卫星,人民日报便将这件喜讯称之为“放卫星”。自此之后,各种卫星争相释放,越放越大。

6月16日,李富春副总理[14]向中共中央提出了新的《第二个五年计划要点》,《要点》中提出,钢铁几种主要工业产品的产量有可能用不了3年即可赶上,乃至超过英国,而原来需要15年才能实现的全国农业发展纲要,也有可能3年基本实现。

几天后,谭震林[15]报告毛泽东:华东四省一市的粮食产量将达到一千二百几十斤,人均达到了一千斤,全年的粮食产量估计在五千亿斤以上。原来计划四五年时间才能实现的指标一年就能达到。

1958年7月23日人民日报发表社论《东风压倒西风的一个标志》[16],文章中引用国家农业部发布的公告,称“今年……总产量达到1010亿斤,……比1957年增长70%。”

同日,人民日报发表社论《今年夏季大丰收说明了什么?》[17],文中提到:“我国小麦增产速度是古今中外历史上所没有的,更是资本主义国家所望尘莫及的。……美帝国主义者说我们人口多是‘不堪重负的压力’[18],我们要用更多的事实告诉他们,人口多,生产粮食更多。只要我们需要,要生产多少就可以生产多少粮食出来。”需要注意的是,这篇文章所使用的语言表达方式是大跃进时期所特有的。

如此高速的发展速度使得当时的领导人开始思考下一步的发展。在不久之后赶上并超过世界上最发达的资本主义国家之后,应该向什么方向发展?是否需要从现在开始就考虑想共产主义过渡的问题?

1958年8月,中共中央在北戴河召开扩大会议,史称北戴河会议。这次会议上通过了许多文件,其中有两份影响最大,即《中共中央政治局扩大会议号召全党全民为生产一千零七十万吨钢而奋斗》和《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》(下称《决议》)。

钢铁,在当时是被视为衡量一个国家工业化水平的重要指标,而随着大跃进的开展,又几乎成为了唯一指标。北戴河会议召开之时全国钢产量只完成了450万吨。要在剩下四个月内完成剩余的钢产量任务,通过正常的钢铁企业按常规进行生产作业几乎无法完成。面对这种情况,当时的领导人选择了老方法——发动群众。这一点,也在北戴河会议中明确提出来了:

“高速度的、大规模的经济发展,要求一方面充分发挥人民群众的积极性、主动性,另一方面严格保持全国范围的建设事业的计划性、纪律性。”[19]

而发动群众的这场运动,后来有个精炼的概括:“小(小转炉、小土炉)、土(土法炼钢)、群(群众)”运动。

但是不仅仅于此。钢铁产业不仅需要原料,也需要交通运输。在地质、煤炭、电力、交通运输方面,“小、土、群”也开展了起来。一时间,“全民找矿”、“全民办小煤窑”、“全民办交通运输”在各处开花。1958年10月,全国参加“小、土、群”的劳动力达到6000万人,12月更是达到了9000多万人[20]。

1958年12月21日,新华社宣布:“据冶金工业部12月19日为止的统计,今年全国已经生产钢1073万吨。”

任务完成了。

但是代价是巨大的。

为了保证钢铁的生产,当时提出了“停车让路,首先为钢”,时称“钢铁元帅升帐”。从人民公社社员,到党中央中南海,都建起了各式各样的土高炉。这就造成了生产力的严重浪费。1958年风调雨顺,属于是难见的丰年。但是丰产,却并不丰收。在秋收大忙季节多数劳动力忙着大练钢铁,大量的庄稼烂在了地里,据中共中央农村部估计,当年约有10%的粮食没有收回[21]。这就为1959年粮食紧张埋下了隐患。

其次,为了保证钢产量,当时各地各部门基本停工,银行放贷不计成本,交通运输应运尽运,这就严重扰乱了正常的生产生活秩序,工农业比例严重失调,工业内部各部门之间比例严重失调。

除此之外,练出来的钢本身质量也大都不合格,合格钢只有800万吨左右,其余的基本上都只是一些铁疙瘩。但是国家却为了这些废钢进行了巨额补贴,补贴总量占1958年财政收入的四分之一还多。

除了工业战线,农业战线也办起了人民公社。

1958年4月起,党的领导人如毛泽东,刘少奇,陆定一就开始酝酿共产主义的实现形式了。而关于农村发展的设想,也在逐渐具体起来。1958年7月1日出版的红旗杂志第三期上,刊登了毛泽东秘书陈伯达的《全新的社会,全新的人》一文。文章中在介绍湖北省鄂城县旭光一社的经验时说:“把一个合作社变成既有农业又有工业合作的基层组织单位,实际上农业和工业相结合的人民公社”。“人民公社”这个词正式走上了历史舞台。

同一天,在北京大学庆祝中国共产党成立37周年大会上,陈伯达在演讲中称:“毛泽东同志说,我们的方向,应该逐步地有次序地把‘工(工业)、农(农业)、商(交换)、学(文化教育)、兵(民兵,即全民武装)’组成一个大公社,从而构成我国社会的基本单位。在这样的公社里面,工业、农业和交换是人们的物质生活;文化教育是反映这种物质生活的人们的精神生活;全民武装是为着包围着重物质生活和精神生活,在全世界上人剥削人的制度还没有彻底消灭以前,这种全民武装是完全必要的。毛泽东同志关于这种公社的思想,是从现实生活的经验所得的结论。”这篇讲话随后以《在毛泽东同志的旗帜下》发表在7月16日出版的《红旗》杂志第4期上。

1958年3月的成都会议上通过了《中共中央关于把小型的农业合作社适当地合并为大社的意见》,在4月8日得到了中共中央政治局会议的批准。文中指出,“……在有条件的地方,把小型的农业合作社有计划的适当的合并为大型的合作社是必要的。”[22]实际上,小型合作社之间常常因为资源分配不均而产生矛盾,这份意见也确实有积极意义在里面,但是在当时的环境里面,这无异于火上浇油,使得大跃进迈上了一个新台阶。

在此前后,小社合并为大社在各地相继开展起来。如辽宁全省,9272个农业合作社被合并为1461个社,基本上是一乡一社。最大的盖平县花园坨乡由七个社合成的大社,有95000多人。

这些大社合并后名称五花八门,在这年八月初,河南新乡县七里营大社在全国首先挂出了“人民公社”的牌子。不久以后,这些大社都有了一个统一的名字——人民公社。

1958年8月4日到13日,毛泽东到河北,河南,山东三省考察。所到之处,庄家长势喜人,各地汇报都是史无前例的大丰收,粮食多到不够吃[23]。对于各地汇报上来的明显脱离实际的粮食汇报产量,毛泽东大都是不以为然的。但是毕竟所看到的确实是丰收的景象,这让毛泽东觉得即使没有那么高,也是有较大的增长的,加上对大跃进运动的肯定,毛泽东还是对人民公社所带来的改变还是予以肯定。与此同时,新华社自11日起相继播发了毛泽东视察农村的消息,人民日报也发表了多篇社论。其中在一篇报道中将毛泽东同志所说的“还是办人民公社好”这句话放在了文章的第一段,这句话后来被提炼成“办人民公社好”,传遍了全国[24]。

1958年8月4日,毛泽东在徐水县视察时与县委领导及工作人员合影

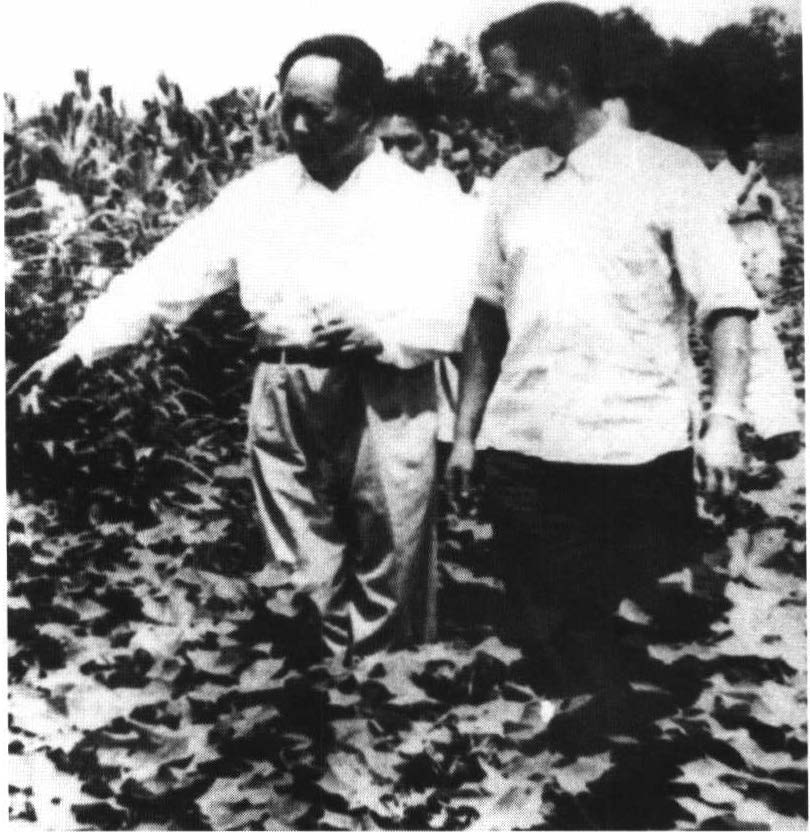

1958年8月5日,毛泽东视察安国县棉田

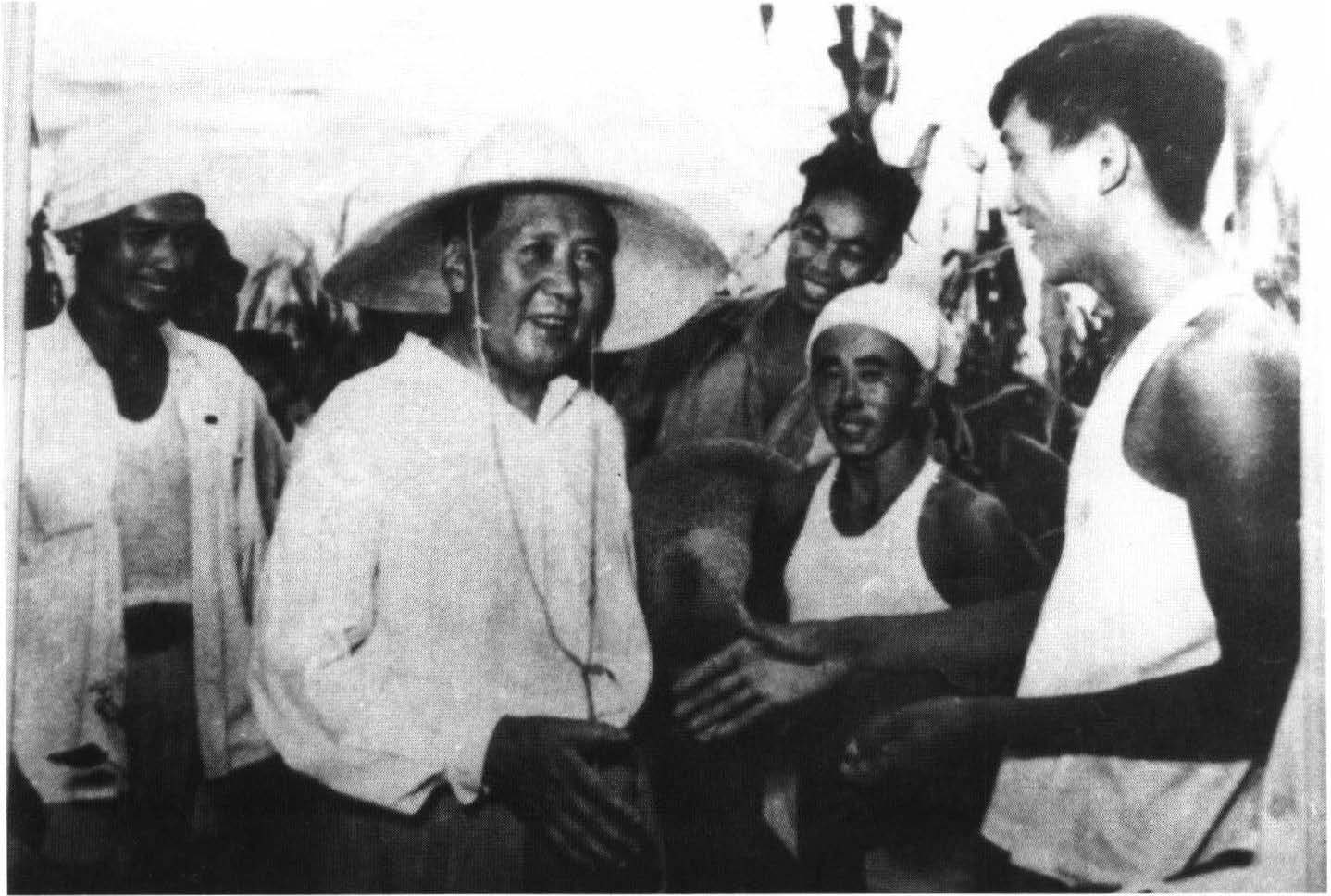

1958年8月5日,毛泽东视察安国县时,在玉米地与农民张同顺握手

在北戴河会议上所通过的《决议》中写道:“在目前形势下,建立农林牧副渔全面发展、工农商学兵互相结合的人民公社,是指导农民加速社会主义建设提前建成社会主义并逐步过渡到共产主义所必须采取的基本方针。”并在最后充满信心地说:“看来,共产主义在我国的实现,已经不是什么遥远将来的事了,我们应该积极地运用人民公社的形式,摸索出一条过渡到共产主义的具体途径。”[25]

北戴河会议后,人民公社话运动在全国农村迅速展开。至9月30日,全国农村建立人民公社23397个,90.4%的农户参与,平均每社4797户。至此,我国已基本实现人民公社化。到年底,全国原有的74万多个农业社合并成2.6万多个人民公社,入社农户达总农户的99%[26]。

人民公社大都是白手起家,但是建社之后按照工农商学兵五位一体,农林牧副渔样样齐全的模式去办的,建社之后要大办工业,建红专大学,兴办公共食堂,托儿园,敬老院等集体福利事业,这只能平调原农业合作社和社员的财物,也就是大刮“一平二调”[27]“共产风”的过程。与此同时浮夸风,瞎指挥风,强迫命令风,干部特殊化风盛行。

人民公社的基本特点是“一大、二公、三结合”。

大,即规模大,全国平均28个合作社合并成一个公社,大者能达到几十万人。

公,即公有化程度高。生产资料,自留地,乃至自家养的家畜家禽都归公社。

结合,即政社合一,供给与工资合一。其中的标志性产物就是公共食堂。毕竟,全国各地已经实现了大丰收。

在分配问题上人民公社实行着供给和工资相结合的方式,但是工资部分太小,大都依靠供给,这边不可避免的陷入到了平均主义之中去。自农业合作化时期就存在的平均主义不但没有得到缓解,反而愈演愈烈。这严重挫伤了广大农民积极性,使得“出工不出力”的现象愈发普遍了起来,农业生产效率普遍低下。

-

中共中央关于整顿和巩固农业生产合作社的通知 http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/200705/29/t20070529_11532857.shtml; 中央农村部关于巩固现有合作社的通知 http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/200706/01/t20070601_11572665.shtml; 目前合作化运动情况的分析与今后的方针政策 http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/200706/01/t20070601_11573007.shtml?ivk_sa=1023197a

-

对农村形势估量的变化和加快农业合作化的指导方针 https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2017/0623/c244520-29358859.html

-

周恩来做第二个五年计划的报告 http://xndjw.gov.cn/website/contents/2859/99723.html; 在中共八大上提出并通过该方针。

-

做革命的促进派 http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/200706/04/t20070604_11596344.shtml?ivk_sa=1023197a

-

这也是毛泽东同志最后一次出国。这次出访苏联,进一步提高了毛泽东在社会主义阵营之中的威望,据杨尚昆日记中所记载,在记念十月革命胜利四十周年大会上,毛主席是兄弟党代表团负责人致辞中第一个讲话的,在讲话的时候不断鼓掌,开始之前之后全体起立以示对毛主席的尊敬。

-

这也是中国领导人第一次正式公开宣布15年钢产量赶上并超过英国。毛泽东在莫斯科的时候同英国共产党负责人波立特、高兰的谈话也可能对毛泽东同志下这一决定有一定影响。

-

人民日报第一版专栏 东风压倒西风的一个标志 我国小麦总产量超过美国四十多亿斤 夏粮总产量达一千多亿斤 比去年增长百分之六十九 https://cn.govopendata.com/renminribao/1958/7/23/1/#200842

-

人民日报第六版社论 今年夏季大丰收说明了什么? https://cn.govopendata.com/renminribao/1958/7/23/6/#200907

-

1958年9月1日人民日报 第1版 中共中央政治局扩大会议提出今年宏伟目标 为生产一千零七十万吨钢而奋斗https://cn.govopendata.com/renminribao/1958/9/1/1/#204149

-

《毛主席到了徐水》,出自1958年8月11日《人民日报》,作者是康濯。在毛泽东同志离开徐水的第二天,陈正人(中央农村工作部副部长)(据称收到中央一位同志的委派)前往徐水调查。,中央有关部门,河北省省委,保定地委,徐水县委组织了一百多人的规划班子,对未来徐水五年发展做了全面规划。8月22日,《关于加速社会主义建设向共产主义迈进的规划草案》,并与8月26日在《徐水报》全文刊登。根据这篇规划,到1962年就可以实现共产主义。

-

《毛主席视察山东农村,强调部署各项工作必须通过群众鸣放辩论,办人民公社的好处是把工农商学兵结合在一起便于领导》 《人民日报》,1958年8月13日。据《毛泽东在河南》(林英海著)中所记载,在毛泽东前往新乡县七里营人民公社时,县委书记胡少华介绍这是全县第一个人民公社,而新乡地委书记耿起昌问毛主席这个名字起的怎样,好不好,毛主席则回答道“人民公社这个名字好!”